2018年08月21日 | 来源:安吉新闻网 | 作者: | 编辑:安吉视窗

[摘要]我国古代地理名著《水经注》对先秦时期北天目山先民居住生活的环境作过描述。隋朝以后,江南运河开凿成功,紧临杭州的安吉从全浙政治、经济、文化中心分得一些开发机遇。唐以来,面对粮食压力日增,安吉先民逐步加快了改造自然的步伐,即增加田地。但随后遭遇水灾、旱灾等诸多自然灾害。到了北宋,湖州知州陈季永率众修建横塘农田水利设施,成为安吉古代最大的水利工程。从南宋开始,人口渐增,促进了人们改造自然脚步的加快。到了明代诗人吴稼竳夜游横塘时,已是“路绕横塘转,花吹红藕香”,横塘已经发展为“名区”了。

-郑勇

关于安城横塘的题材,郑濂生先生早在2013年就有《故鄣治水第一库》文章收入其著作《桃城拾英》(2013年11月,中国戏剧出版社);复于今年3月见诸于《安吉新闻》报端;4月,程永军先生在《安吉新闻》刊登《安吉古代最大的水利工程——再到横塘探遗踪》一文,使“横塘”再次成为热词。笔者乃安城“土著”,对此话题亦想作一补析。

安吉先民早期居住和生活的环境

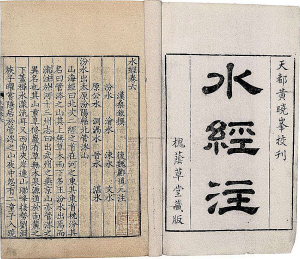

在先秦时期(公元前21世纪——公元前221年),天目山区域森林覆盖率是很高的。北魏郦道元《水经注》之《浙江水注》载有天目山的参天古木景观,即“浙江又北迳新城县,桐溪水注之。水出吴兴郡於潜县北天目山。山极高峻,崖岭竦迭,西临峻涧。山上有霜木,皆是数百年树,谓之翔凤林。”由此可见,先秦时湖州、安吉地域古树参天,森林覆盖率甚是壮观。

1994年版《安吉县志》对古代安吉自然环境作过记录,由此,钱克金教授在《湖州环境史》(2013年1月,浙江古籍出版社)中推究说:“由于湖州境内山水兼有,林木葱郁,起初飞禽走兽、游鱼、两栖类等动物,种类繁多,数量可观。”

秦汉(公元前221年—公元220年)乃至更早,湖州境内是多虎的。南朝梁时(502-557)大文豪吴均就居住在故鄣,他在《与顾章书》云:“仆去月谢病,还觅薜萝。梅溪之西,有石门山者,森壁争霞,孤峰限日;幽岫含云,深溪蓄翠;蝉吟鹤唳,水响猿啼,英英相杂,绵绵成韵。既素重幽居,遂葺宇其上。幸富菊花,偏饶竹实。山谷所资,于斯已办。仁智之乐,岂徒语哉!”可见,在南朝梁时,安吉境内的山涧、溪畔仍存有仙鹤与猿猴的活动。直到隋代,湖州仙鹤绝迹。

由上可推及我们祖先早期生活的自然之景:地广人稀,山地林木葱郁,平原水草丰美,河湖水波荡漾,其间麋鹿成群,仙鹤翩翩起舞,猛虎四处游荡。

2005年3月公布的上马坎遗址,把古人类在浙江省境内劳动、生息的历史至少提前到距今50多万年前,说明在石器时代,安吉就已有人类生活,尽管人口极少,影响改变自然的能力微弱。其后,人类活动遗址日增,范围渐广,西苕溪畔的光竹山人类遗址点就是说明。但总的来看,古安吉人活动的范围,还是以靠山近水的山麓、坡地为多。表明早期人类还没有能力改造低洼易受洪水浸渍之地为其家园,如横塘所在的荒滩河谷之地,基本上是处在被动适应的自然状态。

安吉先民改造自然的脚步

急需解决粮食问题。隋炀帝大业六年(610)重新疏凿和拓宽长江以南运河古道,形成今江南运河(浙西运河)。运河的使用,使杭州从一个山间小县一跃而成为全浙政治、经济、文化的中心。带动了近郊浙西(含安吉、孝丰)的开发。从南宋开始,浙江人口增多,粮食压力日增,这是浙西包括安吉当时所处的大环境。此后几百年间,人们不断地改造着自然,以供给更多可耕种的田地获取粮食。宋建炎五年(1132),著名国画家、书法家、篆刻家吴昌硕先祖吴智一率子孙迁横塘起家,与当地凌氏等土著及客籍管氏、毛氏、黄氏、颜氏等“棚民”一起,经营横塘这方水土,但随着已开发地区的相对过剩人口的压力,粮食不足的问题始终困扰着先民。

自然河滩条件险恶。《浙西水利备考》曾指出:“(西苕溪上游)棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫雨,沙随水落,溪沟日淀月淤,不能容纳,辄有泛滥之虞……害及下游湖郡之孝丰、安吉……等县。”“惟近今棚民开垦山场,多致浮土下泄,塞港填溪,尤为水利农田之大害。”雨水冲刷,加上安吉整体属于低山丘陵区,于是形成较大范围的河谷平原。这样的河滩冲积区由来已久。正如郑濂生先生在《故鄣治水第一库》中写道:“雨水稍长,洪涝泛滥,尽成泽国。雨水一停,水干地燥,形如龟甲。”自然界如此新增的河滩地显然不适合耕种。要有效利用河谷滩地,使之成为可耕种农田,必须建设一项水利工程来分泄山洪,合理利用水资源。

陈季永组织横塘农田水利设施建设。自吴氏迁居横塘近一百年后,人们对西茹溪水利的治理发生了显著变化。据《安吉县水利志》载:“1225年(北宋宣和七年),湖州知州陈季永率乡民筑三塘:吴塘、横塘、朱塘。”所谓“塘”,引《吴兴志》原注谓“凡名塘,皆以水左右通陆路也”,也就是说塘是中间为载引水之河渠、两岸为通陆途的水土工程。同治《安吉县志》卷四载:“横塘长五里,阔百丈余。横亘里溪之东,与吴山相望。虽大旱不竭。网者每得巨鳞,其所以涵育之者,非一日矣。灌吴邵湾、曹埠、邱家街下等圩田五十六顷七十六亩有奇。相传旧有支沟,分灌亦如姚湖之例。今不可得而考也。”陈知州率民筑横塘的时间段,总体上与太湖流域真正实施综合有效的水利治理时间一致,但这一时期水利工程为数有限,其时能在横塘建设如此浩大的工程,实属可贵。

安吉先民对“横塘”这项水利工程的兴建,“当时取土以捍民田耳”,训服山洪、蓄水备旱,有效治理了西苕溪的滩涂之地,扩大了耕地,可以说有效改变了“七山二水一分田”的安吉形势印象,所谓“以绝水势之奔溃,以卫沿堤之良田,以通往来之行旅”的功用。郑濂生先生说:“水乡泽国改造成为灌排自如、稳产高产的沃土良田。”程永军先生经过实地调查认为:“横塘是古代安吉最大的水利设施”。“旱涝不及,为农美利”,可以说农田水利开发到哪,良田也就随之开垦到哪,横塘也是如此。但彼时此“塘”仍具有“荡”的性质,即稍胜浅水滩一筹。

陈季永之后,又经过几百年的建设和治理,至诗人吴稼竳夜游横塘时,横塘区域的开发已颇具规模,既有灌溉、蓄洪、排涝等功能,又有交通、提供居民生活用水等功能,还兼具旅游景区的功能,俨然有“浙西小运河”之美誉。一项优秀的水利壮举,既造福一方百姓,也反应了当时人们修建水利工程的先进水平。

修建横塘之技术探究。在湖州邱城建筑遗址中,存有人工排水、引水沟渠,可见在距今7000-6000年,本境的先民就已懂得修建水道兴利除害,且也能组织人力进行实施。据《永乐大典》资料记载,本境先民在两汉(公元前206年-公元220年)后期,就已掌握了修建堤岸抵御洪涝以护卫良田的水工技术。横塘修筑距今约800年时间,可见筑塘技术已相当成熟。可以说,安吉先民顺应自然变化规律,顺应时势,创新举措,造就了横塘水系,成就了今日横塘。

笔者写到这里的时候,也在思考:先民为什么不早点修建横塘?早点造福人民。君不知,据《舆地纪胜》(南宋中期)记载:“安吉有铜祠,古采铜处。”其祠庙的设立,乃是后人对开山造成悲剧的恐畏,以建立庙祠祭拜神祖,保佑悲剧不再发生。说明当时陆地资源的开发非常困难,何况水下!又据《读史方舆纪要》(清代)记载:“苕溪发源天目,乘高而下。”另据《浙西水利备考》(清代)载:“(安吉)惟东南地高,水泄盛涨易盈……盖恐山水骤发,一经冲凿,西北田亩(含横塘村域)即有泽国之虞,尽心民事者,因其势而利导焉,可也。”再看一下唐代本境内天灾:767年,浙西水灾;790年,浙西大旱;825年,浙西旱;830年,浙西大水害稼;833年,浙西大水害稼;884年,江南大旱;903年,浙西大雪;905年,浙东西大雪。直至1218年,还有“饥馑,无麦苗;六月霖雨”“安吉大水,漂官舍、民庐,坏田稼,人畜死者甚众”之记录。另据资料记载,西苕溪河道落差达779米。如此之综合状况,修建横塘水利工程之难度、紧迫性可想而知。

横塘工程开发成功,另一个因素也非常重要,即人力人才资源。东汉末年(184-220),天下分崩离析,黄、淮地区战乱不已,为避战知己,许多中原及江淮人士举族流入以今太湖流域为中心的长江以南地区(江南)。即所谓“四方贤士、大夫,避地江南者甚众”。永嘉之乱(311),中原人士又一次大批南迁,南渡人口约90万,至刘宋大明八年(464),南下移民及其后裔约200万。北宋(960-1127)末年,中国历史上第三次人口大南迁,即靖康之役的大南迁,而太湖流域是迁入人口最多的。经广德或宁国进入湖州境内的陆路通道已被打通,大批人士由此进入湖州、安吉、孝丰。移民南迁为本区输入了相当的人力资源,同时也带来了北方先进的生产工具和技术,治理水土即其中之一。由唐朝开元(712—741)至天宝(742—756)年间,长三角地区的开发由山乡、丘陵已开始规模化向低乡水沼区域进发,而湖州所在的地区变化最为明显。1225年,终于由陈季永知州率乡民完成宏大的横塘农田水利工程。另外,大大小小的地方实力派(家族影响力),也是促成地方各项实事(含水利工程)的重要因素之一。

吴稼竳夜游横塘

明代后期吴兴“四子”之一、安吉诗人吴稼竳在游览横塘时写下了著名的诗句《横塘夜泛》:“名区容远客,野水泛轻航。杯荡波光白,衣蒸海气凉。渚田风澹澹,烟树夜苍苍。路绕横塘转,花吹红藕香。”诗人在一个夏秋之季,乘坐一叶轻舟,荡漾在名胜之地横塘。月光初起,可见小岛上的田块里水波荡漾。在略显深青色的夜幕中,树木和丛林也隐在云烟缭绕中。道路绕着曲岸横塘蜿蜒远方。此时,徐徐吹来阵阵凉风,夹杂着红莲花的香气,令人陶醉。诗人为我们展现了千年前的美丽乡村田园风光,足见当时的横塘是多么的美丽富足。

吴稼竳是鄣吴村人,与横塘吴姓为同宗。其官至云南通判,分掌粮运、水利、屯田、牧马等事,对农田水利自然多一份情谊。当他在横塘走亲访友,看到横塘这么壮阔的水利工程,以致于“无寸土不耕,田垅之上又种桑麻”,不由自主地在全诗首句即以“名区”加以概括形容。真可谓“横塘三千米,沃土四五村”。

“横塘”还是“纵浦”

程永军先生通过卫星地图,发现在西苕溪与里溪之间广袤的原野上,有一条从横塘村西南一直洒到村北的蓝色飘带。通过实地走访,了解到在农田改造前,横塘除二条主流分别通往两侧的西苕溪和里溪外,还有其他河道纵横交错,遍及田区。据此,程先生在文中指出现存“横塘”是南北走向。东西为横,南北为纵。既然我们现在看到的“横塘”水利工程为南北走向,则应为“纵浦”,为何称“横塘”?

据复旦大学历史地理研究中心王建革教授《宋元时期吴淞江圩田区的耕作制与农田景观》一文分析:早期吴淞江两岸遍布大圩田,这种圩田是在薮泽低地的环境下辟成,江南的沼泽景观为之改变。“筑土作围,以绕田也,盖江淮之间,地多薮泽,或濒水,不时淹没,妨于耕种。其有力之家,度视地形,筑土作堤,环而不断,内容顷亩千百,皆为稼地。后值诸将屯戍,因令兵众分工起土,亦效此制。故官民异属。”到五代时期,钱氏政府将以前的大圩统一规划成有序的横塘纵浦的景观,主要的河道四围交叉就是一个大圩。“或五里、七里而为一纵浦,又七里或十里而为一横塘。因塘浦之土以为堤岸,使塘浦阔深,而堤岸高厚。”五代的塘浦圩田,纵横有序,有棋盘一样的景观。“于江之南北,为纵浦以通于江。又于浦之东西,为横塘以分其势而棋布之,有圩田之象焉。”王教授也明确指出:“于江之南北,为纵浦以通于江。又于浦之东西,为横塘以分其势而棋布之”。

对此,笔者的理解,正如程先生在文中所称:“(横塘村域)农田改造前(或者更早的时期),横塘(水利工程)还要雄伟,除二条主流分别通往两侧的西苕溪和里溪外,(还有其他河道)纵横交错,遍及田区。”现今看到的东西向的“横塘”河道,已是比较少的一部分水域,但从《安吉县地名志》中,仍可看到两段明显的横向水域。同治《安吉县志》卷首“北境图”为我们忠实记录了“横塘区块”水利工程本来面貌,笔者发现东西向河道至少标注了5条,南北向河道至少标注了6条。至此,可以肯定地说,在修建该处水利工程时,设计并实施了多条纵横交错的河道(水塘)。再看同治《安吉县志》卷四所载:“横塘长五里,阔百丈余。横亘里溪之东……相传旧有支沟,分灌亦如姚湖之例。今不可得而考也。”“横亘”即横跨、横卧之意,此“横”字说明原“横塘”水利工程确有东西向河道之意。“相传旧有支沟”,则进一步印证了“横塘水利工程既涵盖南北向的纵浦河道,又包括东西向的横塘河道”之“纵横相通”的“横塘”水利工程的本来面貌。但这种宏伟的现象,至少在同治十二年(1873)已不复存在。

时过境迁,“横塘”变“纵浦”,但如今大可不必将存在近千年、众人皆知的行政区划名称“横塘村”改为“纵浦村”,毕竟,人民群众经过长期社会实践而确定的“横塘”早已约定成俗。

安吉新闻网是由中共安吉县委宣传部主管,安吉县融媒体中心主办 | 浙新办[2004]28号 | 浙ICP备20016804号 | 浙公网安备33052302000447号

新闻热线/0572-5223000 | 违法和不良信息公开举报电话/0572-5600257 | 举报邮箱/ajnews@163.com | 地址/浙江省安吉县迎宾大道753号

中华人民共和国互联网新闻信息服务许可证:33120190036