2018年04月24日 | 来源:安吉新闻网 | 作者: | 编辑:安吉视窗

路面层叠呈现,清晰的年轮,被古老遮掩。月色凉如水,潮涨又潮落,我俯身、侧目、驻足,感慨万千。站在历史之上,渡口中吞吐出沧海桑田的云烟——

-郑濂生

一个江南古城,安城,古称桃城,我的家乡。在我的生命中注定与这几个词难舍难离。

城的东南面有一条大河,叫苕溪,水流清澈。那头是广阔平坦的沙滩地,一望平整,与远处的大片竹林浑然一体。在一抹无垠的小竹漾里面,星星点点地散居着十几户农家,这个小村子叫市河。一条用鹅卵石铺筑成的古道穿过村子,在小竹漾中蜿蜒,直通递铺古驿站,翻越独松岭,直达省城临安。

记得在我小的时候,这里的河上只有一条摇橹的摆渡船,一个姓应的老渡工。查阅干人俊《民国安吉县新志稿》,这个渡口原来叫德新渡,大概是民间为了称呼方便,把它叫做南门渡。一条小船连接着两岸,凡是下乡的或进城的,都得乘船摆渡。现在的年轻人已经没有见过渡口了,其实渡口指的是路越过河流,用船渡方式衔接两岸交通的地点。

我和那位老渡工的大儿子是小伙伴,有事没事也经常去乘摆渡船玩。那时渡口的岸上面是一块三五间房基那么大的平地,下到上渡的埠口,要连着下好多级台阶,因为太陡,中间还要拐一弯。傍岸是用方正的大石块砌筑的,足有四五个大人那么高。

摆渡船很大,一条木船最多好像能乘十多个人。有时过渡的是去农耕的小牛,有时是去放牧的羊群,还有时是迎娶的花轿,只是有一点,过渡的都喜欢站在船头上,懒懒地,让船缓缓地过去。当时我还真觉得有点诗情画意呢。

记得最惊险的是在汛期洪水高涨的时候,大家都为了赶时间,顾不了许多,以至于船上站满了人,船头浸在水里向对岸摇去,那场景看着真是惊心动魄。最惬意的则是在夏天的黄昏,船客不多,可以悠闲地坐在船头,享受着徐徐凉风。迎着对面田野上的夕阳,远处有一长串竹筏,慢慢漂来,等到竹筏过去,摆渡船才摇到河中间。最有诗意的是在大雪弥漫的早晨,远处大地一片银装,船舷、船头、船尾甚至艄公和蓑衣都是一片白色,整个世界银装素裹,船舱里站满了人,仰望天空,朵朵雪花从天而降,飘落到河面就瞬间不见了。最害怕的是腊月里西北大风夹着雨,那时候乘船,身上沐浴风雨,脚下踩着船舱里的雨水,实在让人难以忍受。所以一年四季,刮风下雨、烈日当头,最辛苦的是渡公,在我的记忆中,摆渡船前后更换了几艘,而渡工就一人,从壮年摇到老年。

上世纪七十年代,老渡工应老伯年岁大了,他的二儿子小应就自然地从父亲手中接下摆渡的撑篙,开始了摆渡的职业。

河道不宽,过一趟河也不过短短十几分钟。每天天还没亮透,渡口就有人要过河。“应师傅,过河啦!”听到乘客的声音,摆渡人小应立即回应了一句“来了”,三步并两步踏上渡船。待乘客坐稳后,就开始拔篙,稳船,反向撑篙……一会儿功夫,船便稳稳地到达对岸。停住渡船,放下篙,往船头的插洞中深深地插下撑篙,几个箭步跑上岸拴住船绳,待客人全部上岸后,他才开始上岸歇息,直到下一班客人出现。中间大部分时间,他都是坐在船头抽着烟,无声地等待着,守在渡口的时光显得悠长而有韵味,于是就会哼起小曲,打发时光。

小应个子不高,但臂力很大。他在这个渡口一摆就是三十几年,又从小应干到了老应。那时的渡口经费历来由渡工在民间筹募,每年过年他还要拿着一只畚箕,走村穿巷,挨家上门去收要渡船米。老应和一条简易的渡船,在这悠悠河水之上,天亮而作,天黑而歇,日复一日延续着几百年来南门渡工留下的传统。

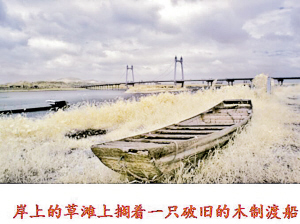

上世纪末,我旧地重游,渡口岸边的傍岸全然不见,因为开挖黄沙,河面宽了好多,原来清澈的河水泛着浑浊的黄色。对面岸上的草滩上搁着一只破旧的木制渡船,可能是时间久了,已经全然没有了光泽。不见船橹不见篙。这里的河坡上,因为人迹罕至而布满了荆棘。杂草和矮树相互交错丛生。然而因为河坡斜斜的平缓而漫长,偶尔被雨水冲刷出一块或凸或凹的地块来,所以并不显荒芜。绵绵夜雨中,一股股野草的清香漫溢着,夹杂着河水与雨水交织而成的泛着泥浆、和着草腥的水气,搅在一起朝着人们的鼻腔袭来。

再后来我在清同治刘蓟植编撰《安吉州志》里读到了《重建南门渡碑记》。碑文里说,桃城朝阳门外二里许有座南门渡,这里是连接杭城的要道,“省会通衢也。”因“界隔龙溪,岸阔沙碛(注:[qì]沙石),山水骤涨,急溜如驶。”不能建桥,“旧故设舟以渡”。后来渡船坏了很久,一直没有修起来。以前明代有个叫吴瑞的在这里建起了渡亭,供行人歇息。现在渡亭也倒塌了,来往行人很不方便,特别三九寒天,很多时候会脱下鞋袜,赤脚蹚水渡河抵岸。实在是苦了来往的行人。安吉知州刘蓟植是个很重视民生的好官,他在任期间,“创书院于桃城,葺文阁于梅镇,曹埠建桥,鄣南甃(注:[zhòu]砌,筑)路,百废具兴,心力瘁矣。”深为南溪之水流湍急,久久不能建桥而苦恼不已。南门渡口建设,时不我待。在乙丑(1745年)秋,“太学生潘绍文偕士民二十余人,适具条议以请。”当地的百姓体谅政府及官员的难处,大家都积极地捐款出力。当年的冬天就开始动工,第二年新渡口建好了,“筑基高丈余,周二亩,重建石亭其上,望之翼然。亭北为楼,楼左为平房各三楹。”规模之恢宏,实在令今人感慨。还造了二只大船,可以交替使用,保养,延长了使用的时间。并且招募了二名渡夫,也可以轮流值班。“自今劳者得以憩,止者得以宿,行者得以济,守者得以居。” “国家之深仁厚泽,涵濡百年。而斯土之人心风俗,尤为近古。余得藉手贤劳,庶无罪悔也。摭(注[zhí]摘取,这里指把这件好事)爰(注:[yuán]于是)其本末书于石,并列产亩条规志盛也,且以垂远也。”还专门划拨了二十亩田,作为渡口的财产,以作费用开支。刘公在任安吉,心系于民,其精神实在可嘉。

清代有个叫郞才的安吉人,是个秀才。他写下了一首《南门渡亭》的诗:

莫问龙溪水势雄,人无病涉任西东。一亭兀峙容听雨,双艇平履不畏风。

晓露担囊来野客,夕阳荷钟返村翁。问津何必泉明记,开遍桃花满径红。

南门渡亭显然立于一个不偏不倚的地方,它升东接西,接待着来来往往的行人。三面围栏、四角飞檐、青砖黛瓦,被四根碗口粗的木柱,重新撑起一片历史的空间。亭是一个黄金截点,往北,一条青石径,连接着古县城里鳞次栉比的小商铺,封火墙错落高耸,青藤蔓缠缠绵绵……。此亭往东,宽阔的石阶,直下渡口的埠头。而渡亭,成了南门渡最佳的栖身之所。

前不久,我又去了南门渡口。岸上的原先摆放孤渡船的荒滩已经是不见汪洋,近岸处的傍岸大石也全无踪影。百年前的惊涛骇浪,如今远离在百米开外。江滩淤涨,岸逐北移。只见一桥飞架南北,横空出世。原来这是杭长高速公路,惠泽现代人的便捷通途。后来我见到了老应,五十多岁,背已经微微有些弓起。当问及渡船,他感慨道,“渡口不存在了,真还有点舍不得。”也许,是因为对于渡口特殊的情感;也许,是为了那些难以磨灭的渡口回忆。二十多年平安摆渡,让老应倍感自豪,西港上的风也在他脸上刻下了印记。

而这二十多年里,陆上交通迅速发展,四通八达。一批批老渡口从人们的生活中渐渐退出,和渡口命运相依相随的渡工也走到了职业生涯的尽头。从前摆渡的都已陆续改行。现在南门渡的渡口不在了,渡亭不在了,渡船不在了。作为南门渡口上最后的摆渡人,老应这样解释他与渡口错综复杂的感情,“过去渡河的人喊我小应,现在都喊我老应了!”老应说,还没有太多打算。“一切真的不再存在了,但我还是想要经常回来看看。”

安吉地处山区,是西苕溪的源头。全县的水系就像是一柄芭蕉叶的叶脉,上面涧溪多流,但是河窄水浅,加之建桥材料可以就地取之,故建桥较多。而下游河宽水急,加之古代生产力低下,架桥的难度可想而知。大部分的居民都沿河岸而居,因为缺少桥梁,渡口成了两岸群众出行最方便、最快捷的交通方式。据清同治《安吉县志》记载:当时“全县有德新、马家……五三渡23处。”均分布在西苕溪沿岸的荆湾、梅溪、安城、塘铺、皈山、赤坞等乡镇。2005年12月7日,荆湾渡被撤除,这是安吉县最后一个渡口,也是苕溪上的最后一个渡口。自此,全县境内的渡口全部退出了人们的视野,成为了历史。

安吉新闻网是由中共安吉县委宣传部主管,安吉县融媒体中心主办 | 浙新办[2004]28号 | 浙ICP备20016804号 | 浙公网安备33052302000447号

新闻热线/0572-5223000 | 违法和不良信息公开举报电话/0572-5600257 | 举报邮箱/ajnews@163.com | 地址/浙江省安吉县迎宾大道753号

中华人民共和国互联网新闻信息服务许可证:33120190036